Dezentrale Wohnraum Lüftung mit

Wärmerückgewinnung von Bayernluft

Dezentrale Wohnraum Lüftung mit

Wärmerückgewinnung von Bayernluft

Erfahrungen am Beispiel

Bayernlüfter

Das

hier beschriebene dezentrale Wohnraum Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung ist

Stand 2016 etwa 8 Jahre alt. Der Hersteller Bayernluft hat dieses Gerät seither

mehrfach überarbeitet und verbessert. Das übergeordnete

Funktionsprinzip ist jedoch gleich geblieben.

Das

hier beschriebene dezentrale Wohnraum Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung ist

Stand 2016 etwa 8 Jahre alt. Der Hersteller Bayernluft hat dieses Gerät seither

mehrfach überarbeitet und verbessert. Das übergeordnete

Funktionsprinzip ist jedoch gleich geblieben.

Dezentrale

Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung haben gegenüber zentralen

Wohnraumlüftungen folgende Vorteile:

- Wesentlich geringere Anschaffungs-, Installations- und

Betriebskosten

- Nachträglicher Einbau problemlos innerhalb eines Arbeitstages

möglich (pro Gerät mit etwas Übung 4 Stunden; die Hauptarbeit besteht

darin, die Aussenwand zweimal zu durchbrechen

und alles wieder zu verfugen).

- Wesentlich geringerer Platzverbrauch

- In der Regel bessere Wirkungsgrade bei der Wärmerückgewinnung

- Jedes Zimmer lässt sich individuell belüften bzw. klimatisieren

Bei dem hier vorgestellten Gerät ist der fehlende

automatische Frostschutz nachteilig. Entweder man stellt das Gerät manuell

dauerhaft so ein, dass es einen schlechteren Wirkungsgrad hat (und hat

dann vor den Folgen des Nachtfrosts Ruhe), oder man betreibt das

Gerät optimal, muss dann im Winter allerdings aufpassen und bei

stärkerem Nachtfrost entsprechend nachregeln (wie wird weiter unten

beschrieben). Vergisst man das, dann

kann das Rohr, das die Luft ins Freie befördert, durch die

kondensierende Luftfeuchte zufrieren und die Belüftung einschränken,

oder sogar ganz unterbinden. Die gute Nachricht ist, dass dabei nichts

kaputt gehen kann.

Die Ausführungen des vorigen Absatzes beziehen sich auf das hier

vorgestellte Gerät, bzw. auf die Stand 2018 erhältliche Basisversion

mit manuellem Frostschutz. Bei den Modellen mit automatischem

Frostschutz ist ganzjährig kein manuelles Eingreifen erforderlich.

Der Wärmerückgewinnungs-Wirkungsgrad wird mit 90% angegeben. Messungen

mit den Messmöglichkeiten des Verfassers bei ca. 0°C Aussentemperatur

und ca. 17°C Innentemperatur haben als untere Schranke ergeben, dass

der Wirkungsgrad zumindest deutlich über 80% liegt.

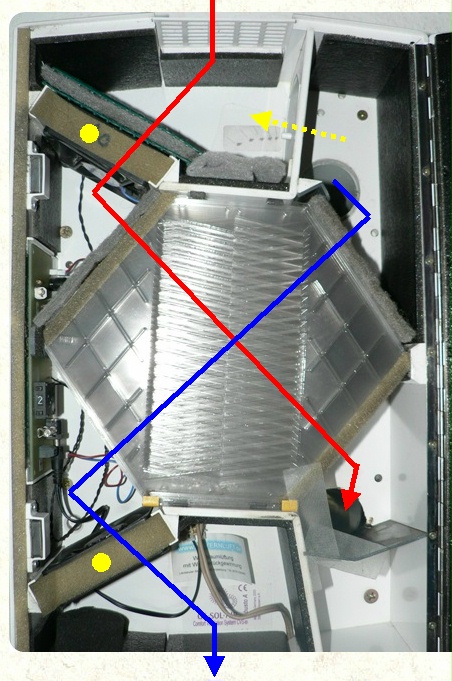

Das grosse Bild zeigt das Gerät mit geöffneter Tür. Die Innenseite der

Tür dichtet alle Luftströmungen und Kammern im Geräteinneren

voneinander ab.

Das Herzstück des Bayernlüfters ist der sechseckige

Gegenstrom-Wärmetauscher. Die eingezeichneten Pfeile suggerieren zwar

einen Kreuzstrom-Wärmetauscher, doch sie geben nicht die wahren,

wesentlich komplexeren Luftwege innerhalb des Tauschers wieder.

Warme Zimmerluft wird von

oben in das Gerät

eingesaugt, passiert den Ansauglüfter (oberer gelber Punkt), tritt

links oben in den Wärmetauscher ein, rechts unten wieder aus, und wird

schliesslich durch das untere Rohr durch die Wand ins Freie geblasen.

Von

aussen gelangt kalte

Luft durch das obere Rohr durch die Wand ins Geräteinnere, wird rechts

oben in den Wärmetauscher gesaugt, tritt links unten wieder aus,

passiert den unteren Lüfter (unterer gelber Punkt), und tritt unten aus

dem Gerät ins Zimmer ein.

Die beiden Lufteintrittsseiten des Wärmetauschers sind mit grauen

Filtervliesen bedeckt; dies ist ab Werk so vorgesehen.

Das zusätzliche graue Filtervlies auf dem oberen Lüfter verhindert,

dass der Lüfter verdreckt; dies ist ab Werk so nicht vorgesehen und

wurde nachträglich vom Verfasser hinzugebastelt.

Neuere Geräte haben an dieser Stelle ab Werk ein Filtervlies

eingebaut. Rechts unten im Bereich des roten Pfeils ist durchsichtiges

Klebeband zu sehen, das vom Verfasser ebenfalls hinzugebastelt wurde.

Dadurch wird verhindert, dass kondensiertes Wasser ins Zimmer tropft.

Bei neueren Geräten ist auch dieses Problem behoben.

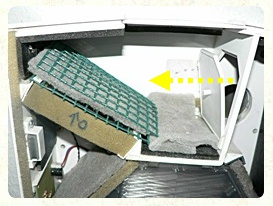

Der Schutz gegen Zufrieren bei Frost besteht in einer Querstromklappe.

Diese ist entsprechend einer aufgedruckten Aussentemperaturskala

einzustellen. Dadurch wird der Zimmer-Abluft vor dem Eintritt in

den Wärmetauscher kalte (und absolut trockenere) Aussenluft zugemischt

(Gelber Pfeil).

In Folge sinkt der Taupunkt der nach aussen geleiteten Abluft, und das

Kondensieren im Bereich des äusseren kalten Mauerwerks wird erschwert.

Das Gerät hier vorgestellte Gerät verfügt über 3 Gebläsestufen. Um das Gerät einzuschalten,

bzw. die Gebläsestufe zu ändern, muss man die Gerätetür öffnen. Da

diese Geräte normalerweise nicht in praktischer Handhabungshöhe

eingebaut werden, ist das etwas unpraktisch. Der Verfasser hat daher

einen von aussen zugänglichen Ein/Aus-Schalter nachgerüstet

(Druckschalter aus älteren Nachttischlampen). Das Gerätegehäuse ist aus

dickem, weichem Kunststoff gefertigt; Löcher bohrt man darin am besten

mit einem Akkuschrauber,

nicht mit einer Bohrmaschine.

Aktuell erhältliche

Geräte (2018) wurden auch in dieser Hinsicht wesentlich verbessert. Zum

Ein- und Umschalten muss man die Tür nicht mehr öffnen.

Dezentrale Wohnraum Lüftung mit

Wärmerückgewinnung von Bayernluft